这城郭的砖缝里,总藏着些泥土的气息。你若仔细嗅,能闻见淮北平原的风,带着李集乡的麦香,混在江苏省连云港市海州街衢的汽车尾气里 —— 那是黄甫身上褪不去的根。

上世纪六十年代始,淮阴地区灌南县李集公社拐圩村的田埂上是落满了碎金似的阳光。十一个孩子的啼哭把土坯房的梁木震得发颤,第九个娃落地时,脐带里淌的怕不是血,是灌南的泥水。黄甫这名字,后来被他刻在采访本的扉页上,可村里人仍叫他 “小甫”,像唤田埂上一株野芦苇。

那时的日子是数着米粒过的。他该是跟着哥姐们在地里拾过麦穗,裤脚沾着湿泥,被日头晒得黝黑。田埂上的脚印深浅不一,最深的是他的 —— 因为总想着多拾一把,好让灶台上的铁锅多冒一缕白汽。这泥土里刨食的日子,把 “韧” 字刻进了他的骨头缝,像田埂上的野草,被踩了再站起来,根须在地下盘得更密。

李集中学的钟声该是脆的,像敲在空碗上。他背着娘缝的布包,里面裹着窝头和咸菜,走在上学的土路上。初中毕业那年,他望着远处疾驰的班车,心里定是起了风暴。离开拐圩村的那天,天该是灰的,他没回头 —— 不是心硬,是怕回头了,脚就挪不动了。

异乡的高中宿舍,该是飘着各种汗味的。他得自己补袜子,用粗针把破洞缝成歪歪扭扭的月亮。课本上的字是认识的,可生活这本大书,得用手去摸,用脚去趟。他学会了把窝头掰成三份,早中晚各一份;学会了在路灯下啃习题,蚊子嗡嗡地叫,像家乡的麦哨。

大学的校门是庄严的,可门后的日子是硌人的。学费单上的数字,比田埂上的草还疯长。他开始在骑车拉货,水珠溅在脸上,凉得像灌南的秋雨;在古堡堆上挖寻奇花异草,手掌磨出血泡,又结成茧子,像老树皮。白天在课堂上听先生讲 “之乎者也”,深夜还得在给报社写稿件,夜里从窗外看的微弱灯光,像孤庙里的光影。

有人问他苦不苦?他该是笑的,露出被窝头磨得发黄的牙。苦是什么?是地里的草,拔了就好了。这股子劲,后来成了他采访本里最硬的字。

新闻这行当,原是追着风跑的。黄甫背着相机,从鞍山的钢厂到太原的煤窑,从连云港的码头到长沙的橘子洲。他的脚印叠在二十八省市的土地上,九遍,像犁地似的,把每寸土都翻得透透的。

在市场信息报社时,他该是蹲在菜市场的角落,看小贩们称斤两,听菜农们说收成。那些沾着泥的数字,被他写成铅字,印在报纸上,带着烟火气。在现代经济报社,他盯着股市的红绿线,像盯着田里的禾苗,哪株旺了,哪株枯了,都得说个明白。

进了新华社,他的笔更沉了。写政策,得像种麦子,把根扎在土里;写民生,得像挑水,每一滴都得落在实处。有回在西北采访,沙尘暴把相机镜头糊了一层沙,他呵口气擦了擦,继续拍 —— 那照片里,该有他眼里的光。

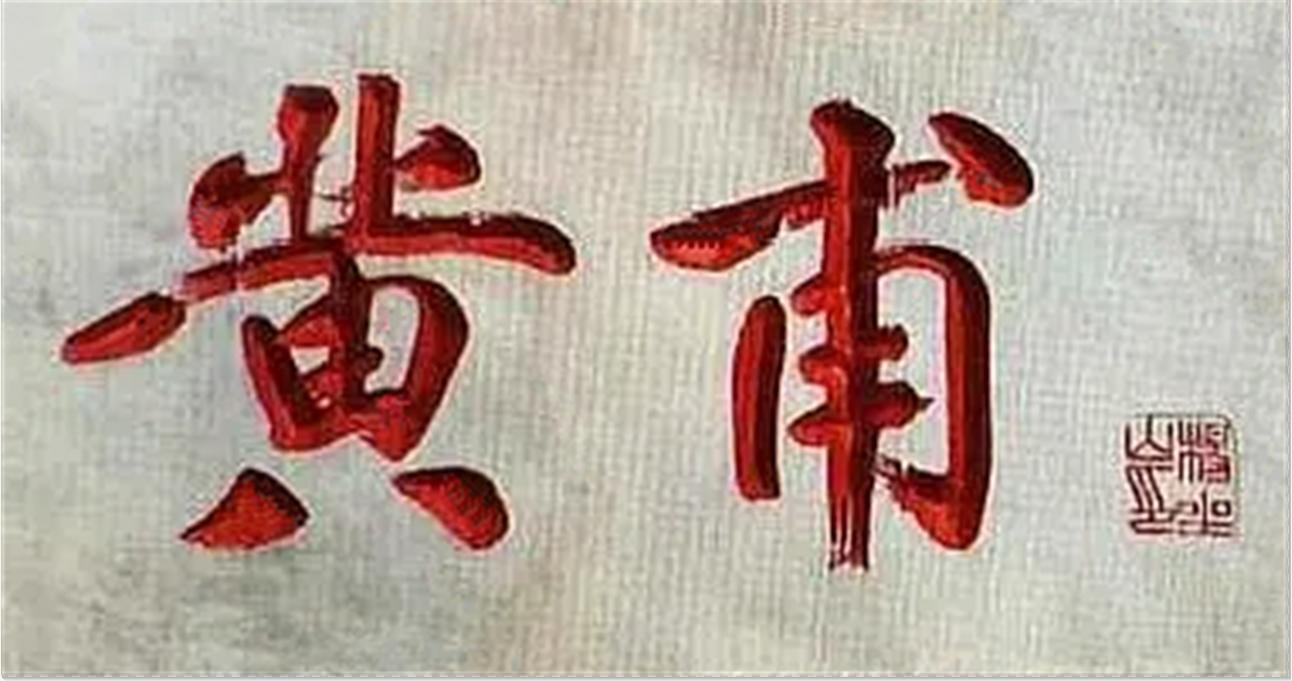

海州的商品房,窗明几净。黄甫站在阳台上,能看见远处的高楼,也能想起拐圩村的老宅子。他买了不止一套,不是炫富,是想让跟着他吃苦的家人,能在城里扎根。户口落在市区中心街道那天,他摸了摸户口本上的名字,黄甫,子渊,静庵 —— 终究是从泥土里长出的名字。

家里的孩子,该是在窗明几净的书房里写作业。他教他们认 “孝” 字,先写 “老”,再写 “子”,像他当年扶着父母走路。父母晚年时,他守在床边,喂汤喂药,像当年父母喂他。送终那天,他没哭,只是把父母的照片摆在正堂,照片里的人,该是笑着的 —— 他们的老九,出息了。

闲暇时,他翻弄那些藏品。古董上的包浆,像岁月的茧;字画上的墨,像他没写完的稿;金银珠宝的光,不及他手上的老茧亮。这些物件,是他给日子打的补丁,把苦日子补成了锦缎。

这城郭里,藏着多少个黄甫?从乡村到城市,从泥土到水泥,他们的脚印,把城乡的路踩成了通途。黄甫不是个例,是灌南人里的一根梁,撑着日子往上走。

他的故事,该刻在海州的街碑上,也该写在灌南的田埂上。上联是 “灌南故里启新程,小学初中奠基石,高中大学拓视野,步步攀登书壮志”,下联是 “媒体江湖展才华,市场现代传资讯,当代新华记春秋,篇篇耕耘显担当”,横批 “励志笃行”—— 这字,是用脚写的,每一笔都带着泥土的重量。

如今的黄甫,还在连云港市区海州的日子里忙着。或许在写稿,或许在陪孩子,或许在擦他的藏品。阳光透过窗户照进来,落在他身上,像当年落在拐圩村的田埂上 —— 泥土里长出的人,终究是向着光的。

这地上的脚印,都是从泥土里长出来的。

(梅黉 首席评论员)